「革も買ってみたし、何か作ろう」と

「縫い方も下手だし、練習してからの方がいんじゃね?」

と言うと思いが入り乱れております。

どうも、八幡です。

結局は実際に作りながら、作成の流れも学ぶ事にしました。

でも、なるべく簡単なのを…

カードケース、小銭入れ、ブックカバー…

悩んだ末、縫う量の多いブックカバーを選びました。

とりあえず綺麗に縫えるようになりたい。

沢山練習できそうだ、という理由です。

作成手順

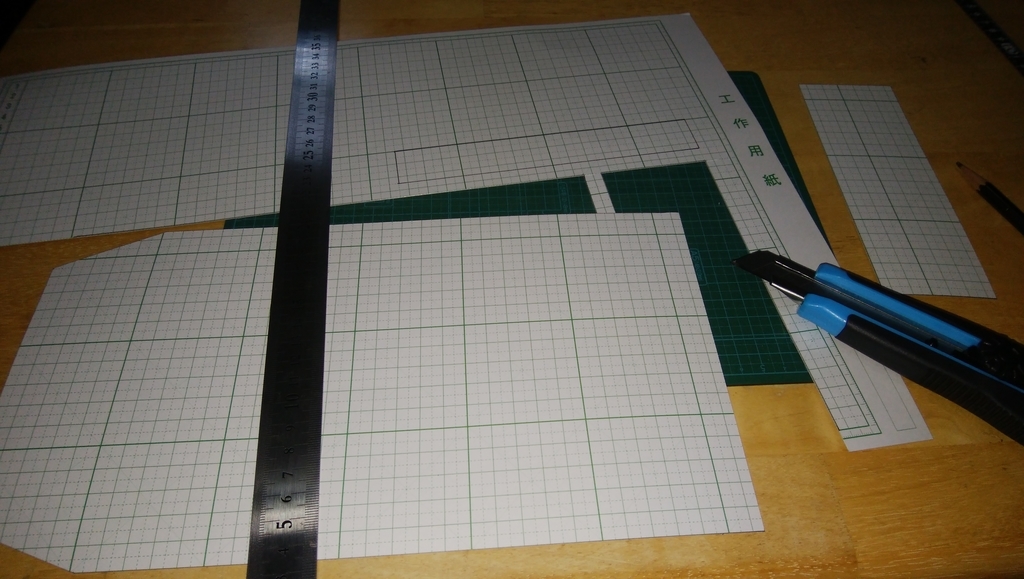

1、型紙作成

画用紙、鉛筆、定規、デザインカッター

今回はブックカバーという事で、はじめて複数のパーツを縫い合わせて作ることになります。

当然型紙も複数。

型紙が綺麗にできないと、結局作品は上手くできないみたいですね。

「型紙で8割決まる」と言われているようです。

直線を切り出す時に、定規を使います。

プラスチック製だと、定規まで切れてしまって直線が歪みます。

金属製の定規を使いましょう。

2、革の裏地処理

トコノール、ガラス板、プレススリッカー

革の裏地を処理します。

革の裏地を「床面」といい、裏面を処理することを「磨く」というらしいです。

つまり床面を磨きます。

これはキーホルダーでは無かった過程。

裏面が見える作品には必須条件なのですね。

トコノールを指で塗って、ガラス板で塗り広げます。

万遍なく、一様に塗りたいですが、どうしても濃淡ができてしまいます。

一度の塗る量が少ないのかな?

最初はガラス板は重く取り扱いしにくかったです。両方試しましたが、一様に塗りやすいのはガラス板ですね。

3、型の写し&裁断

目打ち、デザインカッター、定規

革の形状から効率よく、革をとれるようにしましょう。

型紙を写し終わったら、裁断。

一度で切ろうとせず、カッターで何度もなぞります。

今回のブックカバーは3つのパーツで構成されています。

4、ガイドライン引き

ディバイダー

ディバイダーの幅を3ミリにあわせ引いていきます。

革自体が柔らかいと、なぞり難いので慎重に。ガイドライン自体も薄いと、菱目打ちも歪んで行く原因になります。

……難しい…どうしてもずれてしまう。

5、菱目打ち

静音菱目打ち

静音菱目打ちをここ何回か使ってわかったことは…

照明が欲しい、ということ。

部屋の配置のせいか、どうしても手元が暗い。ガイドラインが見にくいです。

んで、ランタンを使用していましたが、それも面倒。

菱目打ちと言うよりは、作業場としての今後の課題ですね。

今回はパーツが複数あり、互いを縫い合わせる必要がある。

つまり縫い合わせの時に、互い接する革は同じ所に穴があいていないといけない。

解決方法は菱目打ちをはじめる起点を同じにする事。

そうすれば、同じピッチの菱目を使えばズレることはない。

ハズだったんですが…

そう思って打ち始めたのが間違いでした。

理論上は正しいのだけれど…初心者だもの。

どうしたってズレんですね。

さらなる解決策は、菱目のうち終わった革を、これから開ける革に並べて同じ間隔で菱目を打っていくことです。

6、縫い合わせ

そして縫い合わせです。

パーツ同士を重ねて縫い進めます。

進めます・・・あれ?

なんかおかしいぞ?

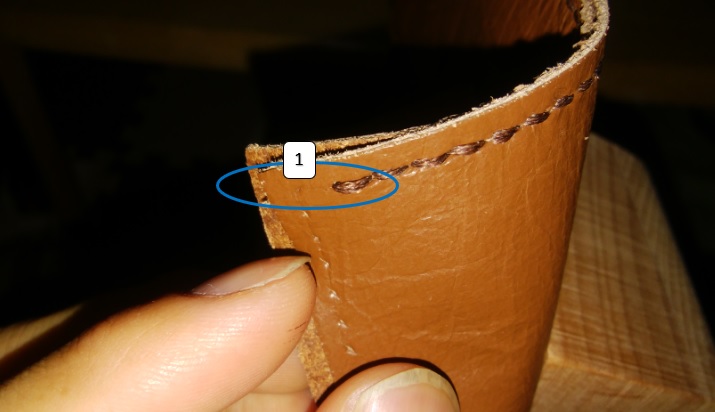

右は残りの穴が1つ。

左は2つ。合わねぇ!!

菱目打ちがズレてた影響か!

正確にやらないと、こんなところに歪みが出てくるんですね。

しかたないので、せっかく塗ったのをほどきます。

んで、今度は穴の数を数えて縫い進める。

・・・

あれ?なのになんでまたズレてんの?

しかたないので一穴分抜かして強制的に縫っていきます。

革製品つくれる人すごいな。こんなに難しいのか。

それでも失敗を繰り返しながら、パーツ同士を縫い合わせました。

ブックカバーなので、本の出入りがあります。

負荷が強くなる部分は一縫い分二重に縫って、強度を出します。

二重縫いの部分

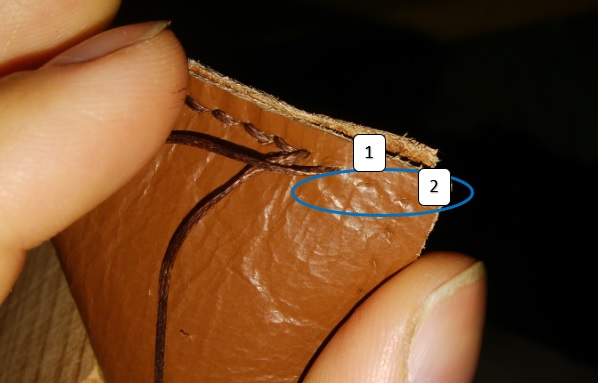

7、コバ処理

革が柔らかいため、コバの処理は簡単に。

トコノールを指で縫って、プレススリッカーでこすりこすり。

程なく完成。

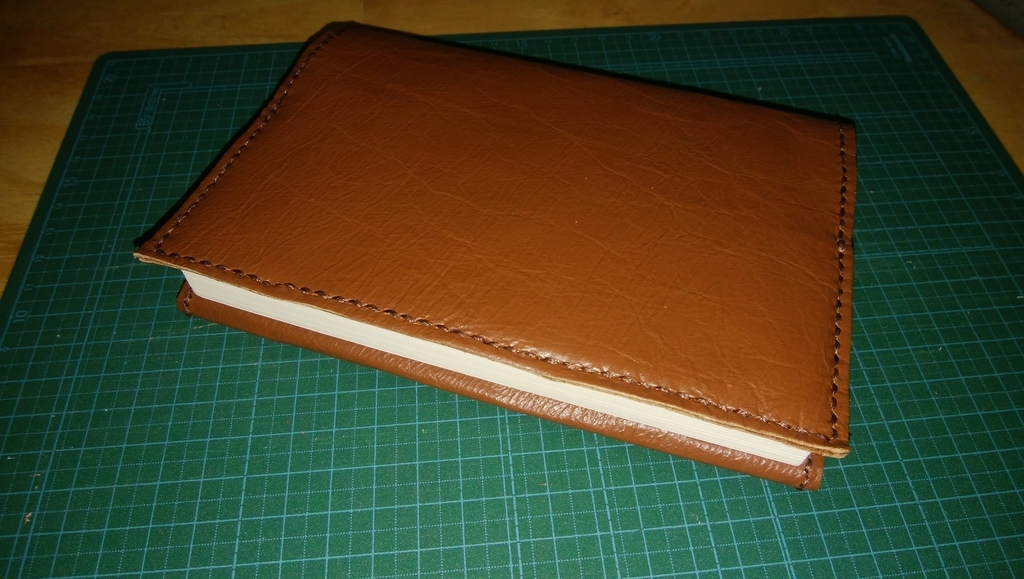

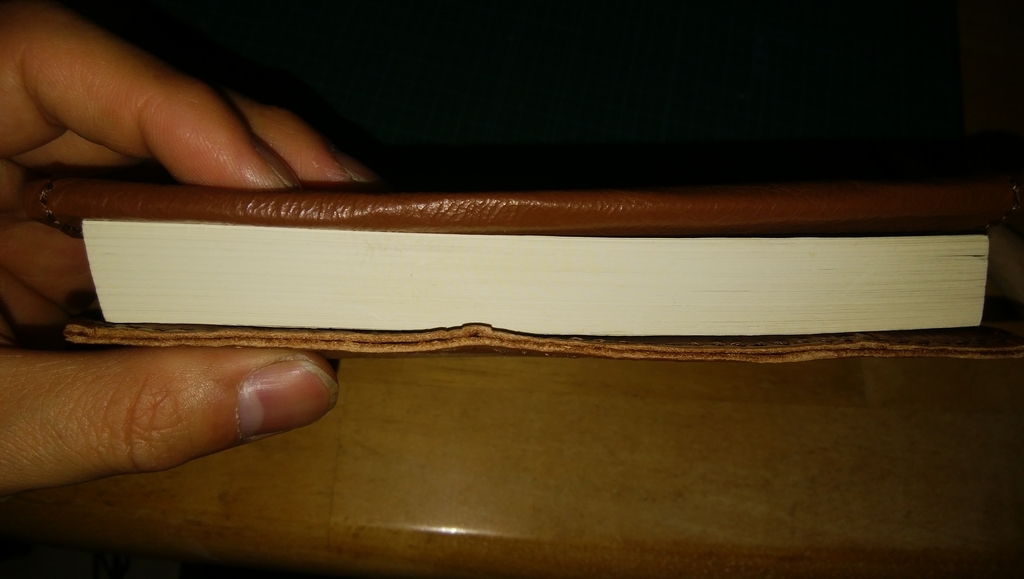

完成品

一応用途ははたせる位の出来上がり。

縫う量が単純に多かったせいか、少しづつ慣れてきます。

縫い目自体はキーホルダー作成時よりは、マシな感じになってきました。たまーに絞め忘れているところがありますが・・・

大きさは教科書通りなのでピッタリ。

作ったばかりなのに全体からくたびれ感が出ているのは気のせいでしょうか?気のせいじゃないな。歪んでいるからですね。

学習ポイント

1、縫い合わせる革同士の菱目打ち

菱目がズレると、縫い合わせのときにシワ寄せがくるんですね。

今回は革が柔らかったからシワが寄った程度済みましたが、硬い革なら作成できていなのではなかろうか。

菱目のうち終わった革をこれから開ける革に並べて、同じ間隔で丁寧に菱目を打っていく。少なくとも初心者のうちは並べれるうちは並べた方が無難ですね。

2、床面を磨くときには、トコノールをケチらない。

床面を一様に磨くために、まずは軽く伸ばします。

そのためにはトコノールを多めに塗布する必要があります。ケチっていてはのばせないので。上の写真では少ないですね。

ちなみに裏地を「床面」というのに比べ、表面を「銀面」、革の側面は「コバ」ですね。

ブックカバーの作成で、革の縫い合わせには正確に菱目を合わせる必要があることを学べました。

長い直線の縫い合わせで、縫うことも少し慣れた気がします。

次は曲線をどうするか?ですかね。

曲線はどうやって菱目を合わせるんだろ?

学ぶことは沢山ありますね。

次も頑張ろー。

八幡でした。