いつの間にやら寒くなり、天候が落ち着かない日々が続くようになりました。

どうも、八幡です。

2馬力ボートを購入してから、5回ほど釣りに行きました。

今年はこれでシーズン終了です。

わずか5回ですが、初めての年だからでしょうか、行く度に色んな事を学んできました。

1釣行ごとの報告が出来なかったので、学んだ事をまとめて報告したいと思います。

八幡のようなボート釣り初心者さんや、ボート釣りを検討している方に読んでいただけると嬉しいです。

命に関わる項目

- 天候には最大限の注意を

- 最低限の航行ルールを学ぼう

- 船外機の取扱い方法

- 岸壁への近づき過ぎに注意

これだけは覚えておかないと、真面目に生死にかかわる項目です。

ボート釣りは他の釣りに比べて、釣果が望める分、危険度も高いです。

自身の安全のために、しっかり覚えておきましょう。

1.天候には最大限の注意を

2馬力ボートは天候の影響をもろに受けます。

特に波の高さや風速には要注意です。

ボートは全体のほとんどが水面に浮いているだけですからね。波の上下はそのままボートを上下させます。

波高が1mなら1m…2mなら2m上に…

ボートが大きく上がったところで、波が割れてしまうと転覆の危険があります。

釣りは波の低い時にしましょう。

波高は0.5mくらい...どんなに高い時でも1m未満まででしょう。

ベタなぎ状態だったのに、チャプチャプと白い三角波が出てきたときは気をつけて下さい。

「要注意」のサインです。

また、風速も5m未満が目安です。

浮いているだけのボートは意外なほど風に弱く、あっという間に流されてしまいます。

釣りをしていたら、いつの間にかとんでもなく沖にいた。

なんてこともあります。

風が強ければ強いだけ、流されやすいです。

また風が強いと、二馬力の船外機では推進力が負ける場合があります。これが沖へ向かう風だとぞっとしますよね。

水深10mラインで釣りをしていたハズが、水深20mラインまで流されていた時はビックリしました。

一応目安は前述どおり5m未満ですが、風はないに越したことはありません。

各種天気予報のサイトを活用しましょう。

2.最低限の航行ルールを学ぼう

「安全に航行できる範囲」とうたわれている2馬力ボートの主戦場は、どうしても湾港近くになります。

となれば、ボートに限らず他の船舶も行き交います。

道路に交通ルールがあるように、海上にも航行ルールがあるのです。

大型船のような他の船舶も行き交う海域で航行ルールを知らないのは、文字通りの命取りです。

衝突を避けるためのルールから、優先して覚えた方がいいでしょう。

基本的にはお互いの進路が交差する場合(横切り船)「他船を右方に見る船舶が進路を変えなければならない、他船の進路を妨害してはならない。」と覚船えておきましょう。

正面から向かってくる船舶(行会い船)には「右にずれ、お互いに左舷側ですれ違う」ようにします。

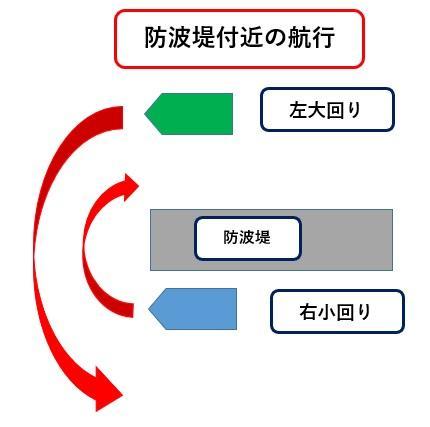

また、防波堤などの視界不良になる障害物わきを通る時は「右小回り、左大回り」です。

他にも色々なルールがありますから、お互いの迷惑にならないためしっかりと覚えましょう。

初めは他の船が近づいてくるだけで、ぶつからない様に警戒して、ドキドキしたものです。

また大型船が通ると曳き波が起ちます。

二馬力ボートにはこの波も難敵です。

横から受けないように気をつけましょう。

3.船外機の取扱い方法

たいていの方には船外機のような、始動索をひいてかけるようなエンジンは初めてでしょう。

車のようにキーを回すだけで、エンジンがかかればいいのですが…

しかし、ついてないものは仕方ありません。

船外機の取扱いに慣れましょう。

海上でエンジンが止まることほど、怖いことはありません。

エンジンがストップした時に、リカバリーできるように知識を蓄えておきましょう。

八幡の場合、スロットルにもチョーク位置があると知らず、何度かカブらせてしまいました。

海上でエンジンがかからない恐怖・・・今思い出しても恐ろしい。

ちゃんと取扱い説明書を読んだつもりでしたが・・・

皆さんはすみずみまで熟読してくださいね。

4.岸壁への近づき過ぎに注意

防波堤などのストラクチャーには魚が居着きます。

魚が居着くからと言って、岸壁に近づきすぎるのは要注意。

いつの間にか流されて衝突でもしようものなら、命に関わります。

少なくともボートには致命的。

岸壁や岩礁のような障害物の近くには、必要以上に近寄らないようにしましょう。

快適釣りライフのための項目

- 船内に入る水は最低限に

- 砂浜出航には砂に注意

- 魚のヒレはゴムボートにとって凶器

- 移動時のドーリー・アンカーの回収

こちらの項目は直接命にはかかわらないのですが、覚えておけば釣りライフが快適になります。

というか、経験して「これはまずい」と直すようになるでしょう。

まだまだ、来年以降に色々なことを経験するでしょうが、現状の項目を紹介します。

1.船内に入る水は最低限に

ボートが水に濡れるのは当たり前。

なので、ボート内に多少の水が入ってくるのも当たり前。

と思っていたのです・・・

だから、シーアンカーを引き上げる時も、生け簀や振動子にあたって入ってくるしぶきも気にしていませんでした。

しかし初出航の後、後片付けの時に気づきました。

船内に海水が浸入すると、片付けの手間が1.5倍増し。

水抜きして、洗って、拭いて、乾かして…

海水の侵入は極力避けるべきです。

特に出航時は要注意。

波の低い箇所から波間を狙って出航しないと、一発で大量浸水します。

ちなみに砂浜であれば、起伏が激しいところは波が高くなりやすいので気を付けてください。

2.砂浜出航には水深に注意

出航場所にはマリーナのようなスロープ、磯場近くの砂利浜、海水浴場のような砂浜などがあります。

どの場所にもそれぞれ注意点があると思いますが、この中で気をつけなければならないのは、砂浜です。

砂浜の問題点は砂そのもの。

というもの、砂浜で出航直後にエンジンをかけスクリューを回すと砂が舞い上がります。

その砂が船外機を冷やすための冷却水に入り込むと、詰まってエンジンの焼き付きに繋がります。

焼き付いてしまうと、その船外機は最悪買い替えです。

砂への対策は水深1m以下では船外機を使わないことです。

出航直後はオールを使い、水深のあるところまで移動します。

水深に余裕が出来たら、船外機を始動しましょう。

戻ってきたときも同様にオールを使ってくださいね。

八幡は水深1.5mあたりで切り替えることにしています。

3.魚のヒレはゴムボートにとって凶器

鯛やシーバス、根魚など、ちょっとでも大きな魚を釣り上げた時は気をつけましょう。

魚のヒレの骨は針と一緒。

ゴムボートの天敵です。

魚をそのまま直接ボート上に引き上げると、ボートに穴が空くことは必至です。

通常のゴムボートではあれば、気室は複数に分かれているので穴が空いたからと言って、即沈没することはありません。

しかし、修理はメーカーに頼むことになるでしょう。時間も経費もかかってしまいます。

対策としては、ボートに衣装ケースのようなプラスチック製の箱を備えておくことです。

釣りあげた魚はケース内に入れ、血抜きなどの処理をします。

処理後はそのままクーラーBOXへ。

同様の用途のため、プランターなどを加工し艤装として設置している方もいますね。

八幡の叔父はタモに入れたまま、ボートの脇で血抜きして、そのままクーラーに入れてしまいます。一切ボート内に入れません。

大切なボートをギズモノにしないよう気をつけましょう。

4.移動時のドーリー・アンカーの回収

海上を移動するときは、ドーリーの跳ね上げや、アンカーの回収を忘れないようにしてください。

忘れるヤツなんかいる?

と、思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、いるんですよ。

八幡はやりました。

2度目の釣行で、最初から最後までドーリーをあげるのを忘れていました。

「スピードがあがらないなー」と感じてましたケド、てっきり「試運転中だからだなー」なんて思ってました(;・∀・)

シーアンカーも回収を忘れたまま動き出したことがあります。

幸いすぐに気づいて、自作シーアンカーが破れただけで済みました。アンカーのロープが船外機のスクリューに巻き込まれてたらオオゴトでしたよ(;^_^A

海上での移動時はまず確認が必要です。

まとめ

- 天候には最大限の注意を

- 最低限の航行ルールを学ぼう

- 船外機の取扱い方法

- 岸壁への近づき過ぎに注意

- 船内に入る水は最低限に

- 砂浜出航には砂に注意

- 魚のヒレはゴムボートにとって凶器

- 移動時のドーリー・アンカーの回収

今回の項目をまとめると以上の8つになります。

前半と後半で意味合いは異なりますが、注意しなければならないのは一緒。

ボート釣りは注意しても注意しすぎることは無いと思います。

では皆様、気をつけながら、楽しいボート釣りライフを!

八幡でした。